第65回 全国野菜園芸技術研究会 東京大会

開催記念増刊号

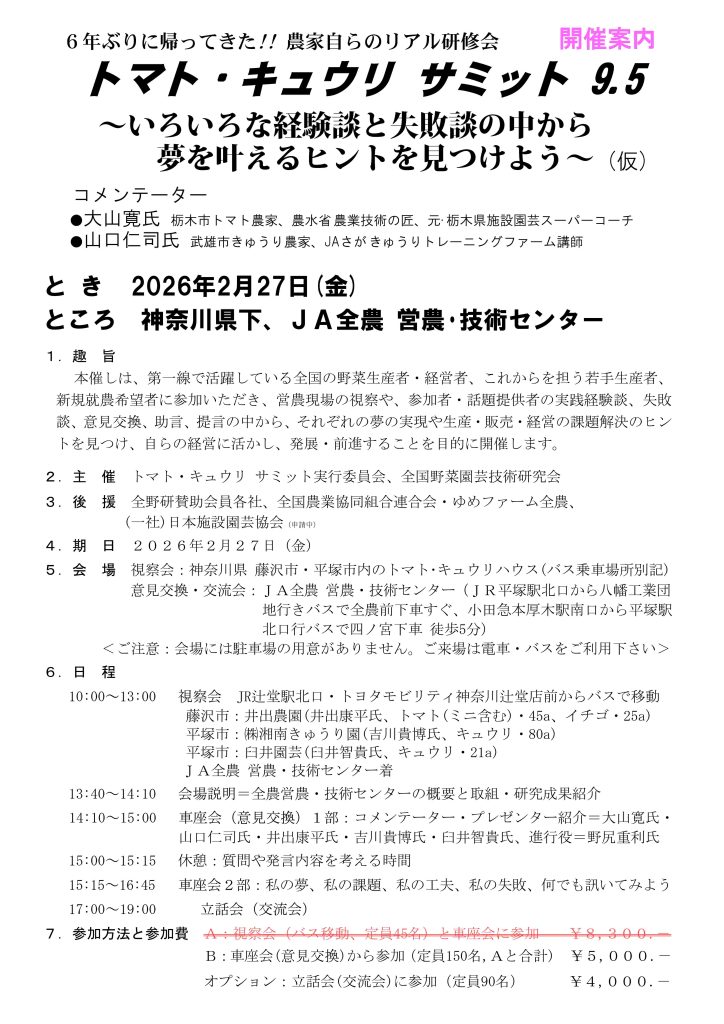

アングル

原料高騰、脱化石燃料時代の施設園芸

公益財団法人

園芸植物育種研究所

理事長

丸尾達 氏

肥料原料や原油価格が高い水準で高騰し、農家の経営に大きく影響を及ぼしている。さらに施設栽培では、今後、CO2排出ゼロ、脱化石燃料を具体的な目標に掲げる「みどりの食料システム戦略」による生産性向上と持続可能性の両立への関心も高い。施設園芸がめざす方向について園芸植物育種研究所の丸尾達理事長に聞いた。

ハウスリノベーションを積極的に

■昨今の施設園芸を取り巻く課題から。

世界的に原油価格の高騰が続いており、施設園芸農家の燃油価格も大幅に上昇している。これに対応して今シーズンについては政府の補償が講じられているが、来シーズンも燃油価格の高騰は続くと思われる。

政府の補償では今のところ大規模農場等でガス(LPガス等)を使っている経営は対象となっておらず、農水省も検討意向を示している。全国の燃油価格はおよそ平準化されているが、ガスの価格差は大きく、そこをどう整理して価格補償をしていくのか検討が必要とのことだった。栃木のイチゴなどでは一部でガスを使っている。暖房だけではなくCO2施用で使う農家も多く、早く講じてもらう必要がある。

一方、資材費の高騰にはあまり打つ手がなく、ハウスの新設を足踏みする人も多い。ここ何年かは、ハウスのリノベーションに積極的に取組んだらどうか。使用されていないハウスでも活用できるものが多い。

これらを積極的に動かし、少しでもイニシャルコストを抑えていくことが必要だ。資材の高騰はおそらく3~5年は続くと想定しておいた方がいいのではないか。

省エネ技術再度発掘の時期到来

■こうした状況への現場の対応は?

日本の施設園芸は、ここ10年ほどはオランダの先進的農業を見習い、エネルギーをふんだんに使い、管理温度を高くすると同時にCO2も施用して収量を上げてきたが、それは見直す時期に来たかもしれない。

オランダでも今冬は、「ハウスを止める」か「より低温に向く品目への切り替え」を検討せざるを得ない等々、相当な痛みを伴う決断をしなければならない時期に来ているという。ドイツでは一般家庭の冬の暖房が危惧されているときに、施設園芸に燃料が使えるかという話も出ている。

その意味では、暖房装置の設置率が4割の日本の方が情況は悪くないとも言える。中国のような日光温室回帰までは言わないが、作型を変更したり、もう少し設定を低温にするなど規模と経営状況によって、いろいろなタイプに棲み分けていく必要があるのではないか。

1970年代のオイルショック時に、施設園芸では省エネ用の様々な技術が出た。温室の保温カーテン、空気膜二重ハウス、地中熱源利用などの技術は日本で発達した。これは、すごい日本の資産だ。

こうした技術を見直す時期に来ており、メーカーも当時の技術をもう一度発掘・再評価しなければならない。

技術開発に補助を投入する仕組みを

■国や行政への期待は?

特定の生産者へ補助金を出して経営を支援するだけでは将来的に望ましくない。技術開発にどんどん補助を入れ、安い資材や低コストの栽培技術を広く提供することが本来の筋ではないか。開発する企業やグループを選定し、審査し補助金を出すような仕組みが必要だ。バラマキは最終的に農家のためにならない。

オランダでは天然ガス料金がコロナ前の15倍くらいになり、供給できるか否か以上にコスト的に合わない状況になっている。これまでも生産の効率性を追求してきたから、やれることはあまり残っていない。そうしたなかで、オランダがどのような対応をしていくのかもチェックしながら我々の方向性を早急に決めていく必要がある。

環境適応性や省力化に焦点当て品種開発

■持続可能な施設園芸への取組み方向は?

脱・化石燃料への取組みは待ったなしである。日本の場合はオランダより、緯度も低いので、施設内に入ってくる太陽エネルギーは多い。それなりに独立したエネルギーでやっていける可能性は十分あると思われる。中国で成立している日光温室も原理的には日本でもできる。直ちに化石燃料をゼロにするのは難しいし、最低限の電力は必要だろうが、利用できるエネルギーの追求をしっかりしていかなければならない。

暖房以外のカーテンや窓の開閉等への対応については、太陽光発電で対応可能で自給できるだろう。そうしたことから始めて、次のステップのエネルギー転換への取組みを進めていく必要があると思う。

肥料も日本はかなり贅沢に使っている。廃棄量も多い。現状、施肥効率は50%以下。これを上げていく必要がある。オランダでは2000年までに温室から地下水等環境への肥料の垂れ流しを禁止したことから養液栽培が増えた経緯がある。日本では養液栽培はあまり普及していないが、地域によって土壌が異なり技術の平準化が進まない原因になっている。オランダのように、ロックウール等の養液栽培で条件が揃えられれば土壌の制約がなくなり、大きなメリットがあるのではないか。重要品目については、日本でももう少し養液栽培化を真剣に考えていく必要がある。

低い設定温度に対応できる品種や収穫作業の省力・低コスト化に向けた品種の開発も重要だ。オランダでは房どりトマトを開発し、収穫・調整・パッキングを全部圃場の畝上で行っており、収穫ロボットは実用化されていない。日本はどちらかというと、人手不足を機械で補う、今の技術体系を機械に置き換える、人間がやってきたことを機械で精度を上げようとしてきた。品種改良でこうした様々な課題が解決できるのであれば、その方が合理的で、低コストになり有利だ。先々を読み、環境適用性や省力性に焦点を当てた品種改良も目指していかなければならない。

例えば、当研究所では、マルハナバチもホルモン散布も不要な単為結果性のミニトマトを育成している。品種とセットで考えれば不要な技術や労力が出て来る。持続可能な農業は、全体を俯瞰しながら取組んでいくことが必要だ。今の技術や品種をベースにして自動化や持続化を考えるのはもったいない。栽培する人、機械を開発する人等々のコミュニケーションが足りない感じがする。

大規模な産地づくりで徹底した効率化を

■これからの施設園芸は?

規模拡大や集約化が必要になることから、より棲み分けがすすむのではないか。日本の施設園芸の生産者は全国に点在している。諸外国では大規模にまとまっていて、ハウスの建設やメンテナンス、出荷や分業化などにメリットを生み出している。

これから先、2050年に向けて取組むべきことは、大規模な産地を集約化すること。そうすれば規格化もすすみコストも一気に下がる。ハウスのメンテなども専業の業者による分業化がすすむ。将来的には、生産者が一定のエリアに集まることも求められるのではないか。そこまで考えないと本当の効率化は進まない。そうしたことを生産者も含め有識者や関係者が、異業種の方々も交えてフリーにディスカッションする機会が必要だ。

その意味では、今は大きなチャンスである。施設園芸に携わる若い担い手や研究者は、農業だけではなくエネルギーから経済情勢まで、世界中のニュース・技術を勉強し、今動いたら必ず成功するという強い攻めの姿勢で、これからに臨んで欲しい。

〈本号の主な内容〉

■アングル 原料高騰、脱化石燃料時代の施設園芸

公益財団法人 園芸植物育種研究所 理事長 丸尾達 氏

■第65回 全国野菜園芸技術研究会 東京大会

8月18日 東京農業大学 世田谷キャンパスで

「ニューノーマル時代の持続可能施設園芸」テーマに

あいさつ 全国野菜園芸技術研究会 会長 渋谷忠宏 氏

大会日程、出展企業・団体

■果菜類の虫害防除

農研機構 植物防疫研究部門 作物病害虫防除研究領域

生物的病害虫防除グループ長補佐 櫻井民人 氏

■果菜類の病害防除

農研機構 植物防疫研究部門 作物病害虫防除研究領域

生物的病害虫防除グループ長 窪田昌春 氏

■イチゴ定植期の病害虫と防除対策

栃木県農業試験場 研究開発部 病理昆虫研究室長 野沢英之 氏

■IPM(総合的病害虫・雑草管理)の推進に向けて~企業の視点から~

JCPA農薬工業会